Visitas: 0

El presidente y miembro fundador de la Asociación Colombiana de Paleopatología, ACPOPA, Académico Dr. Hugo Sotomayor Tribín, abrió el VIII Encuentro de Medicina y Arqueología en Colombia, recordando el origen de la Asociación. La noche del 14 de febrero de 1995, en una reunión informal entre colegas y amigos, Gonzalo Correal Urrego, Felipe Cárdenas Arroyo, Felipe Guhl Nannetti, Hugo Sotomayor Tribín y Conrado Rodríguez Martín fundaron la Asociación tras el éxito del II Congreso Internacional de Estudios Sobre Momias y el I Encuentro de Medicina y Arqueología. Aunque, tres décadas después, la asociación no ha sido registrada oficialmente, ha perdurado gracias al compromiso de sus fundadores, manteniéndose activa y organizando hasta hoy ocho encuentros de medicina y arqueología.

Frente a un retiro progresivo de actividades, el Dr. Sotomayor ratificó a Gonzalo Correal, pionero de la paleopatología en Colombia, como presidente honorario y miembro fundador de la Asociación, y a Edward Javier Manrique Corredor como presidente -entre otros nombramientos- para continuar con la misión de difusión e investigación de la paleopatología que inició hace 30 años.

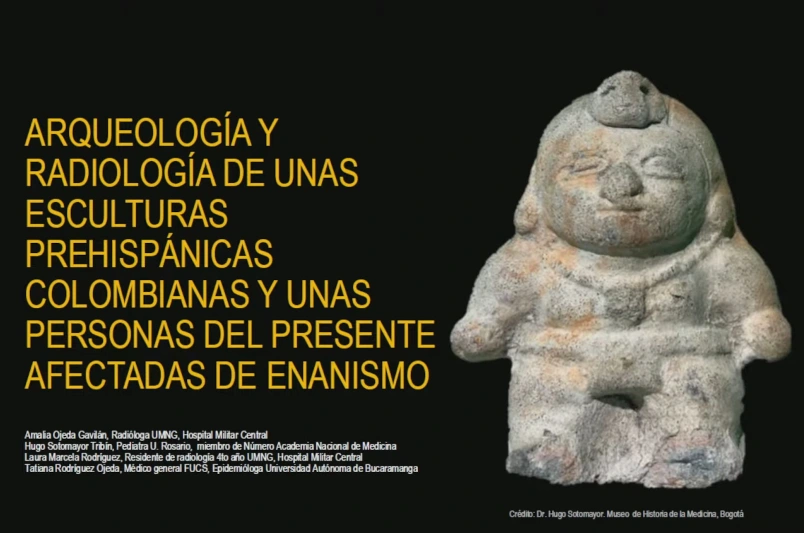

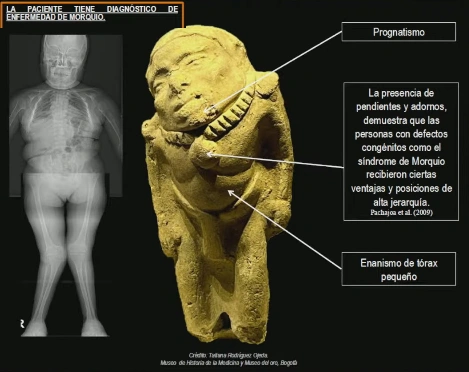

En los últimos años, el Dr. Sotomayor ha sido parte de varios grupos de investigación que estudian cómo las esculturas prehispánicas reflejan las patologías presentes hasta hoy. Las investigadoras Amalia Ojeda, Laura Rodríguez y Tatiana Rodríguez, dirigidas por él, han establecido, a través de la arqueología y la radiología, la relación entre unas esculturas prehispánicas colombianas y personas del presente afectadas por enanismo.

En los antiguos territorios de lo que hoy es Colombia, los chamanes eran los guardianes del equilibrio entre el cuerpo, el espíritu y la naturaleza. Portaban máscaras de animales y eran vistos como figuras sagradas, capaces de sanar o castigar según las necesidades del pueblo. La enfermedad se entendía como un desajuste en la armonía universal, y el chamán, con sus rituales y ofrendas, buscaba restablecer esa conexión perdida.

Con el avance de la radiología, la arqueomedicina moderna (una disciplina que estudia las prácticas médicas, mágicas y espirituales de las civilizaciones antiguas) encontró una forma de mirar dentro del pasado sin destruirlo. A través de rayos X, tomografías y reconstrucciones 3D, los investigadores han podido analizar momias, huesos y esculturas prehispánicas, revelando historias ocultas bajo la superficie. Desde los años noventa, distintos estudios radiológicos en Colombia -como los realizados en las momias de Pisba o las de la cultura muisca- han permitido diagnosticar enfermedades antiguas como tuberculosis, sífilis o el mal de Pott.

La cultura Tumaco-La Tolita, que habitó entre Colombia y Ecuador, presumiblemente entre los años 400 a.C. hasta 400 d.C., ha sido muy estudiada. En sus cerámicas y figuras de oro y platino representaron personas con enanismo y otras displasias óseas. Estas displasias afectan el desarrollo normal de los huesos, articulaciones y cartílagos, causando una amplia variedad de deformidades y baja estatura. Entre los indígenas, estas condiciones no eran vistas como deformidades, sino como símbolos de respeto, vitalidad y fertilidad.

Las cerámicas representativas de muchas culturas indígenas encuentran hoy su espejo en las radiografías modernas de pacientes con enfermedades como la acondroplasia, la displasia espondilometafisaria o el síndrome de Morquio.

Estas representaciones ofrecen un puente entre el pasado y las herramientas científicas modernas para entender la diversidad física y cultural de las sociedades antiguas y comprender cómo percibían la diferencia física o la discapacidad.

En otro tipo de exploración, trabajando con el profesor Álvaro Idrovo, el Dr. Sotomayor pudo desarrollar un estudio de paleoepidemiología para describir el bocio endémico en cerámicas prehispánicas.

Los investigadores Idrovo y Sotomayor señalan que durante mucho tiempo se creyó que el bocio, esa hinchazón visible en el cuello causada por el agrandamiento de la glándula tiroides, había llegado a América con los españoles. Sin embargo, hallazgos como el de una momia hallada en Perú con calcificaciones tiroideas, y más tarde las figuras cerámicas de Guatemala, Ecuador y Colombia con cuellos notablemente abultados, revelaron que esta enfermedad ya existía mucho antes de la llegada española. A partir de la paleoepidemiología, una ciencia que une arqueología y medicina, se ha podido seguir el rastro de esta patología.

En Colombia, figuras precolombinas de la cultura Tumaco-La Tolita y otras del suroccidente mostraban características propias del bocio. A mediados del siglo XX, los estudios del endocrinólogo Eduardo Gaitán confirmaron que esta dolencia estaba profundamente enraizada en el territorio: más de la mitad de los niños escolares presentaban coto, y en regiones como Caldas o el Valle del Cauca los casos superaban el 80%. Aunque la deficiencia de yodo fue identificada como una causa importante, Gaitán descubrió que existían también bociógenos ambientales: concentraciones bacterianas en el agua y el suelo, derivadas de rocas ricas en materia orgánica y carbón, que interferían con la función tiroidea. Era tan común que las representaciones artísticas sobre el tema eran ya retratos cotidianos del entorno, especialmente en el suroccidente colombiano y el noroccidente ecuatoriano.

Un tercer estudio, en coautoría con el médico oncólogo y antropólogo Víctor Caballero, analizó las representaciones de los niños en la Colombia prehispánica. En el mundo prehispánico, la infancia no era vista como fragilidad, sino como un estado sagrado dentro del ciclo vital. Los niños eran parte esencial del orden cósmico; su nacimiento, crecimiento y muerte reflejaban la unión entre la vida y la tierra.

En las esculturas antiguas, las mujeres embarazadas representadas con la mano sobre el vientre evocaban la protección del útero como origen del mundo, y los materiales utilizados -piedras verdes o coralinas rojas- simbolizaban el agua, la sangre y la fertilidad.

Las figuras que muestran la lactancia o el porteo revelan la continuidad del ciclo de vida. Las madres, siempre con el niño en el pecho izquierdo, lo alimentaban desde el lado del corazón, el lugar de la vida y el calor. Sin embargo, curiosamente, el nacimiento de dos bebés no era visto de la misma manera. Era como romper el equilibrio natural para algunas culturas.

A través de las esculturas, también se narra el tránsito de los niños hacia la vida adulta. La sangre, el dolor y las marcas eran pruebas de pertenencia y de fortaleza, ritos sagrados que probaban la capacidad de estos niños para transitar hacia la adultez, para ser miembros útiles para su comunidad. Incluso los sacrificios infantiles, que a nuestros ojos son actos bárbaros, eran para los antiguos un acto de reciprocidad: sembrar vida en la tierra para devolver sus frutos. En este universo simbólico, la infancia no representaba carencia, sino potencia. Parte de un ciclo donde nacer, crecer, transformarse y volver a la tierra son un mismo gesto de equilibrio.

El Dr. Sotomayor ha sido ganador de varios premios y distinciones en el campo de la antropología, la docencia, la ciencia y los medios. Autor y coautor de más de 16 libros, más de 120 artículos, organizador de 8 encuentros de medicina y arqueología en Colombia y gestor fundador del Museo de la Lepra del sanatorio de Agua de Dios en el año 2009.

:::::::::::::::::::::::::

Intervenciones en: ENCUENTRO DE MEDICINA Y ARQUEOLOGÍA EN COLOMBIA

Nota. Victoria Rodríguez G. Comunicaciones Academia Nacional de Medicina

![]()