Visitas: 346

Por Anna Estival ¹

El término sarcoma deriva del griego sarx que significa carnoso, por lo que un sarkoma sería, literalmente, una excrecencia carnosa. Esta palabra se hizo popular para denominar a los tumores malignos de tejidos blandos y huesos.

Factores de riesgo

Durante su historia, se han planteado distintos factores de riesgo para su desarrollo. Uno de los más sugeridos ha sido el traumatismo previo. El primero en plantearlo fue Everad Home, en 1804, describiendo el caso de un paciente con un hematoma, que posteriormente padeció un tumor muscular. El caso fue denegado por la compañía de seguros, ya que varios médicos desaprobaron la relación causa – efecto entre el trauma y el tumor posterior. Esta teoría fue revalorada en 1926 por el director de patología del Hospital Memorial, James Ewing (1866-1943), quien publicó un documento en contra de distintos patólogos, que concluían que más del 40% de los sarcomas eran de origen traumático. A pesar de sus argumentos, la duda sobre la asociación entre trauma y sarcoma persistió.

Debe destacarse, también, el descubrimiento de F. Peyton Rous (1879-1970) en 1910, quien identificó un virus causante de sarcomas en pollos, conocido desde entonces como “el virus del sarcoma de Rous”. Al aislar e inocular ese virus en animales sanos, el tumor se reproducía en ellos. Por lograr el cultivo y crecimiento del primer sarcoma, in vitro, Rous recibió el Premio Nobel en 1966, 56 años después de su hazaña.

Por último, el hecho de que los carcinógenos químicos indujeran sarcomas en animales, expuso la cuestión de si algún agente químico podría desarrollar un sarcoma en humanos. Lamentablemente, la rareza del tumor hizo difícil demostrar este nexo, aunque sí se probó el aumento del riesgo de padecer sarcoma en población expuesta a ácidos fenoxiacéticos o clorofenoles.

Estos tumores requieren de una visión mutidisciplinar, por un equipo experto, desde su diagnóstico hasta su tratamiento. Cada una de las especialidades implicadas en su valoración, han sufrido una evolución a lo largo de la historia. A continuación, se detallan los cambios más destacables.

Evolución en el diagnóstico

Anatomía patológica

Los sarcomas son tumores infrecuentes, de origen mesenquimal, e incluyen un amplio número de subtipos. Esto supone un gran desafío diagnóstico, tanto para su identificación como para su clasificación en un subgrupo histológico. No obstante, fue hasta el siglo XVIII, en el que los avances tecnológicos y médicos permitieron progresos relevantes en su conocimiento. El desarrollo del microscopio acromático, las técnicas de sección fina de tejido y el reconocimiento de las diferentes capas embrionarias, fueron contribuciones destacables. De hecho, el descubrimiento del microscopio, en 1592, fue crucial para la clasificación moderna de los sarcomas. Esta clasificación histológica ha evolucionado durante los años, siendo la última revisión de la Organización Mundial de la Salud (OMS) la publicada en 2020, en la que se especifican más de 80 subtipos.

Las primeras descripciones de sarcomas, y de cáncer en general, se remiten al antiguo Egipto. El Papiro de Smith, basado en los conocimientos en medicina y cirugía del año 3000 a.C., ya contiene referencias sobre el cáncer. Por su parte, el Papiro de Ebers, del 1500 a.C., menciona los tumores de tejidos blandos, llamados “tumores grasos”. La recomendación, en ese momento, era la de tratarlo con un bisturí, aunque, si el tumor era grande y localizado en una extremidad, se aconsejaba no llevar a cabo ningún procedimiento.

Claudio Galeno (160 d.C.), médico griego, también escribió sobre cáncer y sarcomas, definiendo el cáncer como una enfermedad sistémica, cuyo origen era el exceso de bilis negra. Esta teoría había sido expuesta previamente por Hipócrates, quien también había descrito “tumores superficiales y profundos en brazos y piernas de gente mayor”. La hipótesis de la bilis negra se mantuvo firme hasta el siglo XVIII.

En 1632, el médico italiano Marco A. Severino (1580 – 1656), escribió el primer libro de patología quirúrgica. En él, englobaba todas las lesiones inflamatorias bajo el término de absceso y citaba específicamente a los sarcomas, detallando un mixosarcoma de un modo tan preciso que sería reconocible en la actualidad.

Giovanni B. Morgagni (1682-1771), considerado padre de la neuropatología, dedicó un capítulo a los tumores en su libro “los asientos y las causas de las enfermedades investigadas por la anatomía”, exponiendo su anatomía patológica, mediante el examen de autopsias (11). Uno de sus casos, evoca un liposarcoma de la época presente. También destacó hallazgos similares de otros autores, con tumores gigantes, que eran, sin duda, sarcomas. Morgagni planteó el diagnóstico del cáncer como enfermedad localizada, en sus estadios tempranos, y describió su diseminación mediante el sistema linfático. Su trabajo fue más allá, diferenciando cánceres de gomas, estromas y exostoses y fundando la anatomía patológica basada a nivel del órgano. Otro médico que clasificó los tumores fue Thomas Hodgkin (1798-1866). Los agrupó en “scirrhous”, actuales carcinomas, “fungoid”, considerados hoy día linfomas y sarcomas, y “melanosis”, para los melanomas. En su documento explica perfectamente la “enfermedad fungoide” con origen óseo, desarrollando lesiones grandes de crecimiento rápido, entidad identificable como lo que entendemos por sarcoma.

En 1803, el cirujano inglés William Hey (1736-1819) escribió un capítulo llamado “Fungus Haematodes”, incluyendo diez casos de pacientes con tumores en extremidades, fungoides y altamente vascularizados (13). Siguiendo su estela, el cirujano escocés, Wardrop (1782-1869), determinó que ese “Fungus Haematodes” era un tumor de tejidos blandos. Después de huir de Francia, cuando Napoleón perseguía a los residentes ingleses para arrestarlos, adquirió sus conocimientos en Viena y escribió un libro con varios casos de esta entidad, añadiendo ilustraciones.

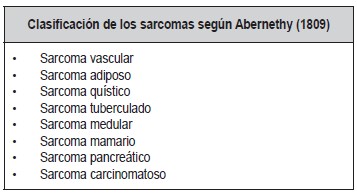

Al año siguiente, John Abernethy (1764-1831), también británico, hizo una primera clasificación clínica y anatómica de un conjunto de enfermedades a las que llamó sarcomas, usando la vieja definición de “tumor carnoso”. Dentro de este grupo incluía inflamaciones, quistes, infecciones y aneurismas y los nombraba según su parecido a los órganos (Tabla 1). Entre los tumores descritos por Abernethy, también se identifican, claramente, casos a los que actualmente llamaríamos sarcomas.

Tabla 1. Primera clasificación histológica de los sarcomas

Hasta ese momento, nadie había categorizado los tumores según lo que ahora conocemos por “sarcomas”, sino que utilizaban el término para nombrar diferentes entidades, entre las que se iban exponiendo casos de sarcomas como tal. No obstante, muy poco después, en 1805, el francés Alexis Boyer (1757-1833), cirujano personal de Napoleón, citó entidades como la exóstosis o osteocondroma, goma de hueso, espina ventosa (que significa hueso corto expandido con aire) y osteosarcoma.

No fue sino hasta 1845, cuando Hermann Lebert (1813-1878), médico con interés en anatomía, publicó un atlas ilustrado en el que apareció, por primera vez, el aspecto microscópico de un verdadero sarcoma de tejidos blandos (17). A raíz de ese acontecimiento, se empezó a progresar en el estudio de distintos tipos de sarcomas, con Rudolph Virchow (1821-1902) y Theodor Schwann (1810-1882) como impulsores. En 1860, Virchow describió los sarcomas según sus estructuras microscópicas, separándolos en 6 tipos: fibrosarcoma, mixosarcoma, gliosarcoma, melanosarcoma, condrosarcoma y osteosarcoma. El término angiosarcoma también fue introducido y un dermatólogo húngaro, llamado Kaposi (1837-1902), expuso los primeros casos de una enfermedad cutánea, nombrada, desde ese momento, “Sarcoma de Kaposi”.

Samuel W. Gross (1805-1884), en 1879, publicó el primer artículo dando una visión global del sarcoma, detallando 165 casos. En él, exponía su histología, clínica, diagnóstico, pronóstico y tratamiento. Su agrupación de sarcomas óseos se basó en la localización, central o periostal, y el tipo celular, células gigantes, en huso o redondas. También explicó la tendencia a la diseminación hematógena, hacia los pulmones, con poca afectación linfática.

Durante un tiempo, hubo diversidad de opiniones en cuanto a la malignidad del sarcoma. Frank B. Mallory (1862-1941) fue el primero en definir, histológicamente, diferentes tipos de sarcomas, utilizando tinciones (21). Gracias a ellas, Max Borst (1869-1946) estableció, de forma definitiva, que los sarcomas son tumores mesenquimales malignos y nombrar nuevas entidades, como en hemangioendotelioma, linfangioendotelioma y peritelioma (posteriormente llamado hemangiopericitoma).

En referencia al liposarcoma, en concreto, después de una descripción hecha por Virchow, en 1865, hubo laxitud en llamar liposarcoma a cualquier neoplasia con origen en el tejido adiposo. En 1925 Caldwell y Zinninger propusieron dividir el término liposarcoma en tres entidades: Lipomiosarcomas, lipomas con áreas de degeneración sarcomatoide (normalmente fibrosarcomas con células en huso) y verdaderos liposarcomas.

Progresivamente, se fueron añadiendo nuevos subtipos de sarcomas y, en los años 40, Arthur P. Stout (1885- 1967) publicó una serie de escritos sobre distintas lesiones mesenquimales, como los mixomas, fibrosarcomas y leiomiomas, incorporando el schwannoma maligno, histiocitoma fibroso maligno y mesenquimoma. Igualmente, clasificó los liposarcomas en 4 tipos: bien diferenciado de tipo mixoide, pobremente diferenciado de tipo mixoide, adenoide o de células redondas y mixoide (24). El mismo fue quien precisó que el sarcoma tiene su origen en las células mesenquimales que conforman las estructuras de soporte, pudiendo contener más o menos tejidos diferenciados, sin predominancia de ninguno (25). En 1953 definió una nueva clasificación. La introducción del microscopio electrónico, hizo replantear esta última clasificación y descubrir nuevas entidades como el rabdomiosarcoma alveolar, el sarcoma epitelioide y el dermatofibrosarcoma metastatizante.

El primer libro con la clasificación histogénetica de los tumores de tejidos blandos, llevada a cabo por la OMS, se imprimió en 1969.

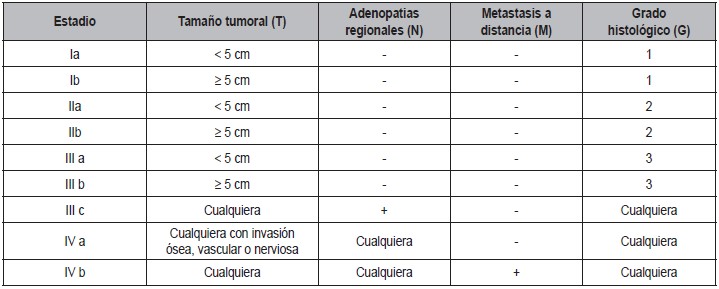

En relación con la estadificación del sarcoma, hay que destacar la evolución distinta que ha sufrido este tipo tumoral, en comparación con el resto de cánceres.

El sistema TNM (del inglés: tumor, lymph node, metastases) fue desarrollado por Pierre Denoix, en 1960, bajo la autoridad de la “International Union Against Cancer” (UICC), y revisado por el “American Joint Committee on Cancer” (AJCC). Su conclusión fue que el sistema internacional TNM era inadecuado para los sarcomas, por lo que, tras años de trabajo, en 1977 se publicó un sistema TNM propio para ellos, añadiendo el grado histológico (28) (Tabla 2). Aunque esta nueva clasificación duró poco, decidiendo tener en cuenta, no sólo el grado y el tamaño tumoral, sino también la profundidad del tumor (superficial o profundo). Así, en 1979, se estableció el sistema de estadificación conocido actualmente como “Memorial Sloan-Kettering”, publicándose en el libro “Pathology of Soft Tissue Tumors” (29). Esta clasificación se aceptó en 1990 por la UICC, AJCC y diferentes sociedades oncológicas.

Diagnóstico por la imagen

Los rayos-X, descubiertos por Wilhelm C. Roentgen (1845-1923) en 1895, fueron introducidos rápidamente en el campo de la medicina como herramienta diagnóstica. El cirujano Ernest A. Codman (1869-1940), entusiasta del estudio de los tumores óseos, publicó “El uso de los rayos-X en el diagnóstico de enfermedades óseas” (30) y contribuyó en la fundación de la escuela americana de cirujanos. Animado por el interés suscitado en muchos cirujanos, y gracias a la donación de la familia de un paciente, en 1921, junto a Joseph C. Bloodgood (1867-1935) y James Ewing, inició un registro americano de sarcomas. El amplio número de casos recopilados, tuvo un gran valor para el aprendizaje de su diagnóstico y tratamiento, destacando la importancia de una correlación clínico – radiológica e histológica y ayudando a estandarizar el manejo de los pacientes en cuanto a terapias y seguimientos.

La resonancia magnética (RM), una de las pruebas más valiosa en los sarcomas, está basada en el descubrimiento del Peter Mansfield y Paul C. Lauterbur, galardonado con un premio Nobel y fue aprobada en 1984 por la “Food and Drug Administration” (FDA). Esta técnica no invasiva supuso un avance, sin precedentes, en el conocimiento de la anatomía, mejorando la planificación quirúrgica y el delineado tumoral, y del edema adyacente, en la irradiación.

Otras técnicas, como la angiografía, la tomografía axial computarizada (TAC) y la introducción del tecnecio marcado, también fueron decisivas para el progreso en las intervenciones quirúrgicas. Así, permitieron a los cirujanos un mejor conocimiento de la anatomía de las lesiones y su relación con el tejido circundante, ofreciendo una mayor seguridad para realizar procedimientos más conservadores. Además, también contribuyeron a cambiar el método de diagnóstico histológico prequirúrgico, substituyendo a la biopsia abierta, llevada a cabo bajo anestesia, por la biopsia cerrada con aguja, reduciendo complicaciones.

Tabla 2. Primera estadificación TNM de los sarcomas (1977)

El último adelanto en imagen, con impacto en el sarcoma, fue el desarrollo de la tomografía por emisión de positrones (PET). Gracias a la lectura de la actividad metabólica tumoral, permite detectar recidivas precoces y valorar anticipadamente la respuesta a un tratamiento. Así mismo, las TAC y RM con neuronavegador o a tiempo real, han ayudado a guiar tanto las cirugías, como las técnicas termoablativas (criopreservación y radiofrecuencia).

¹ La doctora Anna Estival pertenece al Departamento de Oncología Médica, Sección Sarcomas, Instituto Catalán de Oncología, ICO, Badalona, Cataluña, España

13 de julio – Día Internacional del Sarcoma

Artículo publicado originalmente en la Revista Medicina No. 131 año 2020

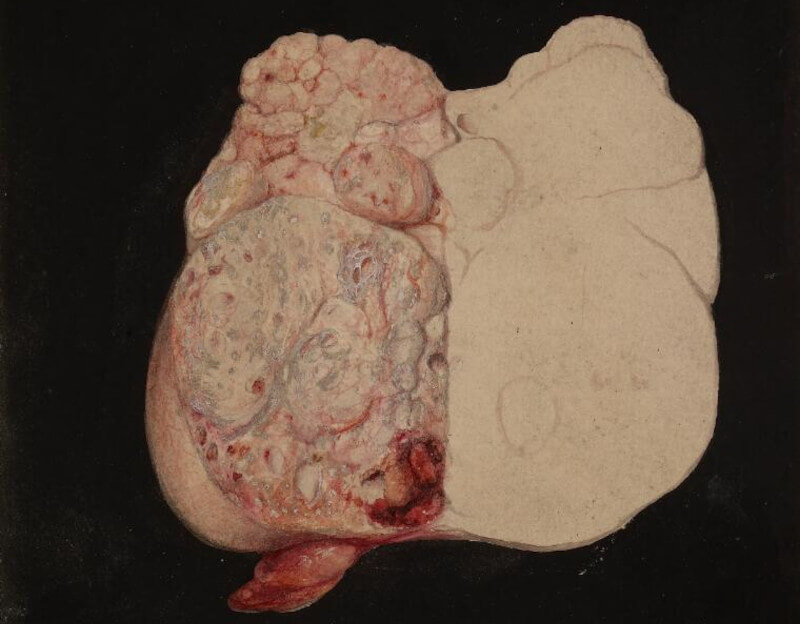

Imagen Introducción: Sarcoma of the testis. Godart, Thomas. Wellcome Collection

ARTICULO COMPLETO EN SARCOMAS: CAMBIOS EN LA HISTORIA

![]()